大家好!チュウコツです(@chukotsu_twitter)

中国語の習得には、暗記が必須です。

「イやだぁー!」と思うかもしれませんが、新しい言語を習得する上で、避けては通れません。

しかし、

暗記にはコツがあり、脳科学に沿った勉強法を取り入れるだけでその効率ははるかに上がります。

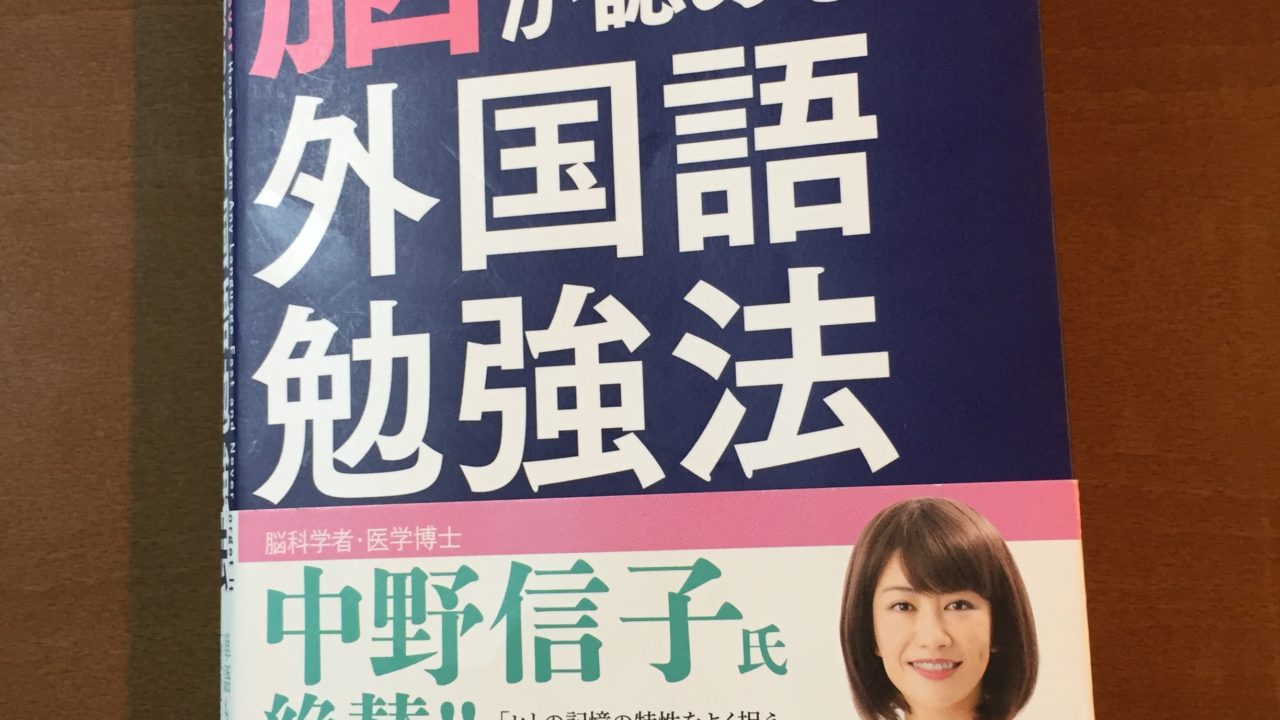

脳科学に基づいた勉強法を取り入れ、7ヶ国語を話すことができる著者が書いた「脳が認める外国語勉強法」にはそのコツが書かれています。

暗記は「辛い!面白くない!」「すぐ忘れる!」「効率的な単語勉強方法はないか?」と思っていませんか?

この記事では、そんな解決方法が書かれた「脳が認める外国語勉強法」についてレビューします。

こんな方はぜひご参考ください。

- 中国語単語の暗記に苦労している

- より効率的な単語の暗記方法を知りたい

- 長期的な記憶定着の方法を知りたい

もくじ

「脳が認める外国語勉強法」の概要

初版:2018年1月24日

本屋さんでは税込1,760円で販売されています。

電子書籍(Kindle版)だと、税込1,426円と少しお得です!

本書のコンセプト

脳の特性に合わせた勉強で、効率的に語学習得を行う。

脳科学と著者の経験を取り入れた、超効率的な語学勉強の進め方を伝える。

こんなことを知ることができます!

著者はどんな人?

7ヶ国(ドイツ語🇩🇪、フランス語🇫🇷、ロシア語🇷🇺、イタリア語🇮🇹、ハンガリー語🇭🇺、スペイン語🇪🇸、日本語🇯🇵)

を習得した著者ガブリエルワイナー氏が提唱する語学学習をまとめた本 #脳が認める外国語勉強方法

語学を効率的に習得する方法が書かれてる

やっぱ人間ラクしたいから読んじゃう( ・`ω・´)キリッ pic.twitter.com/LEw8b8wbV7— チュウコツ@コロナ影響で上海駐在遅延中🇨🇳 (@chukotsu) February 5, 2020

著者は母国語である英語以外に7ヶ国語を習得しているガブリエル・ワイナー氏。

本を読んでみると、著者は欧州留学などの経験があったり、アメリカ国内で語学合宿を行っていたりと、それなりの労経をかけて語学を習得しています。

(ちなみに日本語は英検2級に相当する試験に合格しているとのこと)

主要目次

- 第1章:「外国語をマスターする」とはどういうことか

- 第2章:10年忘れずにいられる「記憶の5原則」

- 第3章:「倍速で身につく「発音ファースト勉強法」

- 第4章:これで会話が成り立つ「最初の604語」

- 第5章:ライティングも苦にならない「文章暗記術」

- 第6章:語彙が飛躍的に伸びる「外国語ハック法」

- 第7章:外国語ができるだけで頭がよくなる

- その他特典1〜5

Amazonでのレビューは?

※2022年2月末時点での情報です。

星5つ中3.6

評価の数は52

悪いコメントを見てみると「全体的に中級者以上の学習方法についてはほとんど言及していない」「初心者向け」などなど。

「脳が認める外国語勉強法」のポイント

僕がこの本を読んで感じたポイントは大きく2つ

1. 脳に効率的なインプット方法を取り入れる。

2. フラッシュカードを用いた分散学習を取り入れる。

この2点!

そのポイントは下記ののような感じで紹介されていますので、簡単にまとめてみます。

記憶の5原則

「脳に効率的なインプット方法を取り入れる。」

そのためには?

著者は「提唱する5原則に従うと、少ない時間でより多くの情報を記憶できる」と言っています。

- 原則1 脳の「忘れるフィルター」を突破する。

- 原則2 できるだけラクをする

- 原則3 「思いだす」と忘れない

- 原則4 忘れる直前に思いだす

- 原則5 過去の記憶を上書きする

本書の第2章「p35〜p88」は、一番大切な部分です!

原則1の「脳の忘れるフィルターを突破する」は「なるほどなー!」と思うような内容が詰め込まれています。

学生を対象にした記憶テスト結果と、脳科学に基づいた検証を行い、記憶を定着させるために先ず行わなければならない方法が記載されています。

脳に必要と思ってもらえるインプット方法とは?

✔︎正しい発音を学ぶ

✔︎単語の発音を聞く

✔︎単語の絵・画像を見る

✔︎自分に結びつける単語帳の文字を見てるだけではダメで、対象単語の「発音を聞く」「絵を見る」そして「自分の思い出と結ぶ」

すると脳に残り易い#脳が認める外国語勉強法— チュウコツ@コロナ影響で上海駐在遅延中🇨🇳 (@chukotsu) February 19, 2020

分散学習

分散学習に関しては、Ankiに関する記事でも触れてるのでご参考ください。

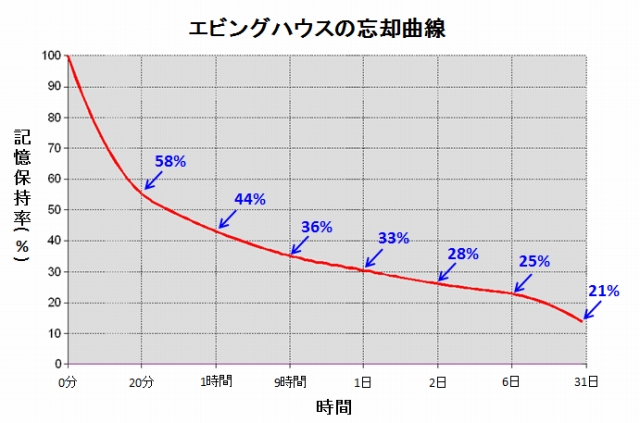

本書も「エビングハウスの忘却曲線」を用い、分散学習の重要性を伝えています。

そして、余分に繰り返す作業を「過剰学習」と呼び、過剰学習は長期記憶の形成には何の役にも立たない!とも言っているのです。

著者はこうも言っています

最後に受けたテストのために頭に詰め込んだ知識から、今でも思い出せることが1つでもあるだろうか?

(中略)労力を増やせば増やしただけ、覚えていられる時間が長くなる訳ではない。

「暗記=労力」を増やし、何度も繰り返す!

僕もこんな方法で、これまで頭に詰め込んできました。

でも結局は、記憶に定着しないんですよね。

まさに著者が上で伝えていることを、僕は勝手に「正しい!」と思い込んで、突き進んでいたんです…。

テスト対策などの暗記のために行う「過剰学習」は効果があると思います。

しかし、語学は長期で記憶定着させる必要があり、過剰学習は不向きなんです。

では、どんな方法が良いか?

最も効率的か?

それが「分散学習」です。

脳は

✔︎思いだすと忘れない

✔︎忘れる直前に思いだす

✔︎過去の記憶を上書きする

と、記憶の定着率が増す。要は「適度な間隔を空けて思いだす作業を行う」

今日覚えた単語は適度に寝かす、忘れそうな時に思いだす作業を行う。これを繰返す。

この学習方法が「分散学習」#脳が認める外国語学習法 pic.twitter.com/qrJa1snSeQ— チュウコツ@コロナ影響で上海駐在遅延中🇨🇳 (@chukotsu) February 20, 2020

本書では、分散学習がなぜ効率的なのか?を記憶の原則の流れに沿い、丁寧に説明してくれています。

この方法は、「すげー!やってみよう!」と思う内容ですよ!

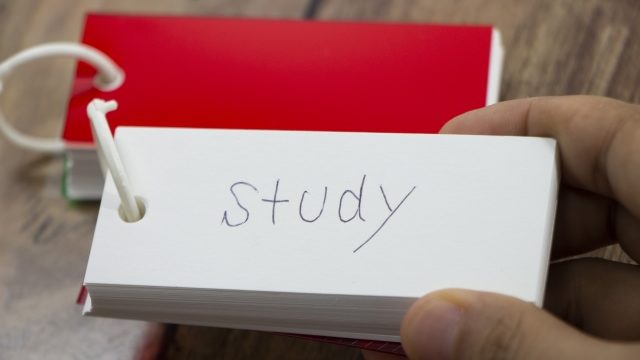

フラッシュカード

分散学習を行うのに、適したツールがフラッシュカードです。

フラッシュカードとは?

身近なもので見ると、「単語カード」が近しいです。

カードにある情報「文字」「絵や画像」「音」などを見聞きして、その情報を記憶していくツールのことです。

分散学習を行うには、このカードを増やしていくことが必要になってきます。

分散学習は、「新規の単語を増やしていくこと」、「その覚えた単語を確実に思い出すこと」この2つを行ないます。

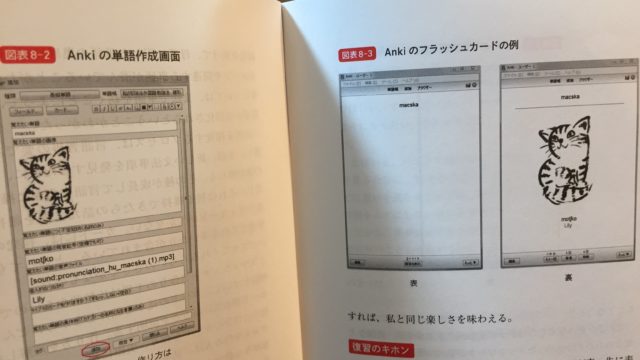

最高のアウトプットツール「Anki」

「分散学習」x「フラッシュカード」

この2つを使い、システム化したツールがAnkiです。

本書は、最終的なアウトプットツールとして、Ankiの使い方を紹介してくれています。

Ankiを使えば、分散学習の最大効果を超簡単に使うことができるのです!

自分の脳みそにとって、一番ベストなタイミングでフラッシュカードが出題され、それを覚えていくことで、長期記憶へ定着していくことができます。

Ankiの説明や使い方に関してはこちらの記事をご参考ください。

「脳が認める外国語勉強法」はこんな人におすすめ

本書は、中国語に限らず、語学学習をしている方全般に参考になる本です。

特に、こんな方におすすめ!

語学学習を始めたばかりの初級者

単語や文法のインプット量が多い時期の方

中国語の単語勉強は「キクタン」を使い、1日新しい単語20個を詰め込んでる!

というような方法で、詰め込んでは忘れを繰り返し、ヒーヒー言っている方には特にオススメしたいです。

実は過去の自分です(笑)

まとめ

中国語の単語を長期的に記憶へ定着するための方法が書かれた「脳が認める外国語勉強法」に関してまとめました。

「第2章」は、特にためになる内容となっています。

本書に書かれている内容は、語学学習に関する暗記だけではなく、長期記憶の方法として様々な分野で応用できるはずです。

仕事に関する専門用語・説明文や、趣味に関することなど何でも使えます。

本のボリュームがあるので、前半部分の分散学習に関する内容と、Ankiの使い方まではぜひ頑張って読んでみてください!

単語以外にも、「発音、文法、音読、入門、会話、勉強法」など、目的別の参考書はこちらの記事でもまとめています。

お時間ある方は、ぜひ覗いてみてくださ。

▼効果に差がでる!おすすめ中国語参考書のまとめ記事はこちら

この記事が中国語学習のお役に立てたら幸いです。

それではまた

那我们下期再见!

ツイッターでは、「使えそうな中国語単語やフレーズ」「中国語のおすすめ勉強方法」を中心につぶやいています。

よければフォローお願いします!

チュウコツ(@chukotsu_twitter)